文:国際ジャーナリスト 内田 忠男

[Detail, 19] バックナンバーはこちら

政治家と企業組織

握り潰されたスクープ

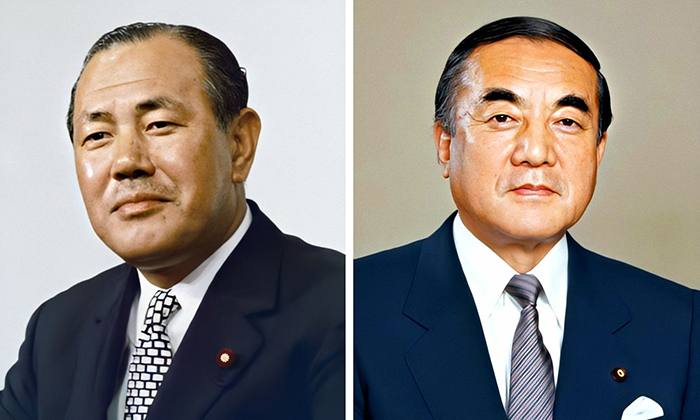

田中角榮 内閣総理大臣(第64〜65代) (左)と中曽根康弘 内閣総理大臣(第71〜73代) 内閣官房内閣広報室より公表された肖像写真

ロッキード事件の嘱託尋問が行われたのは、ロサンゼルス官庁街に建つ連邦司法ビル13階に特設された一室だった。むろん報道陣の入室は許されない。その室内の様子を当時私が書いた記事は次のように描写している。

……ドアの空いたスキに垣間見た尋問室は民事裁判の小法廷と同じつくり。壁を背にした裁判長席に(尋問を指揮する)チャントリー判事が座り、その前に証言台。これを挟んで“原告”“被告”の席が向かい合い、それぞれ尋問側の日米検察陣と証人・弁護団。しかし、ピタリとドアが閉ざされると防音装置が余程しっかりしているせいか、中の物音は全く聞こえなかった……

証人側は5月末の冒頭から激しく抵抗した。異議に次ぐ異議申立て、提訴――それが一月以上も続いて、コーチャン副会長への尋問が始まったのは独立二百年の記念日を終えた7月6日だった。その3日目だったか、私たちは重要な情報をつかんだ。

真相を言えば、尋問が終わった後、報道陣数人が退室するコーチャン氏に食い下がり、多くは退室する日本の特捜検事を取り巻いてエレベーターに乗ってしまう。尋問室は無人となり、ドアも開け放たれたままだ。それに乗じて私は中に入り、屑籠に直行した。

書き損じのような紙、メモ用紙、速記者が捨てたと思われる穿孔(せんこう)テープなどなど、素早くポケットにねじ込んで部屋を出た。建物から離れ、周囲に人がいないのを確かめた上で、紙屑を改めて検証した。その中に、中曽根康弘氏の名前が出てきた。

中曽根氏は後に首相となり「田中曽根内閣」などと呼ばれるほど、田中角栄氏と近い政治家だったが、田中政権では終始、通産相を務めていた。「総理の犯罪」と言われたロッキード事件だが、通産省が無縁だったはずはないと、私たちは当初から狙いをつけていた。あえて、日本語だったか英語だったかは言わないが、紙屑のシワを伸ばして読み取れたのは「児玉」の字から矢印したところに「中曽根」があり、「電話」とも書かれている。ロ社の対日工作に中曽根氏も関与していた形跡が鮮明に浮かび上がったのだ――となれば、これは大ニュースである。

仲間たちとチャントリー判事の自宅に向かう。前回も書いたが、この老判事は私たちが行くと必ず部屋に招き入れ、質問には答えてくれる。

「コーチャンがコダマを訪ね、そこでコダマはナカソネに電話をして何かを頼んだ、これは事実ですね」

こちらの質問に迫力があったのだろう。老判事は思わず「ああ10月5日の話だね」と答えてから、「しまった」と慌てて口を塞ぐ動作をした。「質問にイエスノーは言ってあげる」と言っていたのが、自ら具体的な日付まで口にしてしまったのだ。苦笑しながら、「コダマを訪ねたコーチャンには、それなりに切迫した事情があったようだね」と追加のコメントまでしてくれた。

「どんな事情ですか」の問いには、さすがに答えず「邪魔が入ったとか?」とたたみかけると、ニコリと肯いてくれた。これで十分だった。This is big one. 辞去しようとする私たちに老判事は柔和な微笑でIs it ? と応じた。「しゃべりすぎた」という悔恨と「こいつらの役に立てた」という満足が入り混じった表情だった。

支局に帰ると、私たちは手分けして原稿に取りかかった。夕刊用には通産省の関与を匂わせる比較的簡素な記事を送り、朝刊にじっくり書き込むことにした。

『ロ社工作に中曽根氏も関与』……一面トップから社会面まで、大量の記事がテレックスで打ち込まれ、そのテープが東京本社に流れてゆく。深夜を過ぎ、日付が変わっても原稿は流れ続けた。朝刊の締切り時刻はLA時刻では朝9時近くだから時間はタップリある。他社はノーマークの特ダネとあって東京の士気も高く、関東近県に配送される12版(最終版は14版)までは、デカデカと紙面を独占していた。

ところが朝6時前後になって東京から電話がかかってきた。「折角だけど、記事は全部ボツになった」――社会部デスクの沈痛な声。「ナベツネが12版の大刷りを見て中曽根に電話した。すると中曽根は児玉から電話を受けた憶えはない、と答えたらしい。本人が知らないことを字にする訳にはいかん、と言うんだ」。

ナベツネとは、今も読売の主筆を務める渡辺恒雄氏。当時は編集局次長・政治部長で、読売社内の「社会部帝国主義」一掃に向け、既に飛ぶ鳥も落とす勢い。肩書以上の実力を身につけていた。「判るだろ、彼が言い出したら終わりなんだ」社会部の地盤沈下を嘆くデスクの声が続くが、納得する訳には行かない。取材執筆に至った経緯や記事内容と真実性への確信を、声が枯れるほど繰り返したが、社内における彼我の力関係からいって覆せる話ではなかった。

後に出版されたコーチャン著の『ロッキード売り込み作戦』(朝日新聞社刊)によれば、1972年10月5日の出来事だった。同氏は前日、田中角栄氏と親しい政商、小佐野賢治氏と面談した席で、ロッキードのトライスターは全日空ではなく日本航空が買うことになると告げられた。日航は全日空より大きな会社だから不満はあるまい、と言われたが、日航はワイドボディの主役をボーイング747に決めており、トライスターを買うとしても極く少数になる、ロッキードにとってはお先真っ暗な話だった。

これは何かの陰謀ではないか? そこで翌朝、秘密代理人の児玉誉士夫氏を訪ね、事の次第を話して善処を頼んだ。児玉氏はその場で中曽根氏に電話、コーチャン氏に「明日には上手く行ってるだろう」と告げる。その言葉通り、事態は修復され、全日空との交渉が再開された――つまり、中曽根氏が動いて、一夜にしてトライスター売込み先を全日空に戻したのだ。

ほぼ、私たちが書いたボツ原稿通りの筋書きだった。渡辺恒雄氏が言った「電話を受けた記憶がない」という中曽根氏の言葉はウソで、そのウソのために私たちは特ダネをボツにされたのだった。

渡辺氏は2020年にNHKが放映したインタビューで、若い頃から中曽根氏の資質を高く評価し、政権誕生にも重要な役割を果たしたと話していた。事件当時、既に中曽根氏との緊密な関係は知られていたから、ロッキード事件に連座する記事の火元に読売がなることは、渡辺氏にとって耐え難いことであったろう。豪腕をもって記事を差し止め、火消ししたことになる。以後、中曽根氏が捜査線上に浮かぶことはなかった。

渡辺氏はジャーナリストが歴史の主体に関わることを否定しない。私は、ジャーナリストは歴史を客観視しながら物事の成り行きを広く伝えるのが使命で、自ら歴史の主役になってはならないと考えている。渡辺氏の、記者として経営者としての業績と手腕には敬意を払うが、応援する政治家の汚点を力づくで消し去る行いにはついて行けない。

「この会社には居られないな」と思った。だが、ロサンゼルス特派員としての仕事には満足していた。「いずれ帰国命令は出る。その時に辞めればいい」と心に決めた。

特ダネを書き込んで送信済みの大量のテレックステープは、長い間捨てることができず大事に保管していたが、読売退社の時点で廃棄した。何故か晴々とした気分だった。(つづく)

HOME

|

|